Introduction

Le constat est sans appel et doit interpeller chaque futur médecin : une étude analysant 321 thèses de médecine a révélé que 100 % d’entre elles contenaient au moins une erreur statistique. Ce chiffre alarmant n’est pas une anomalie, mais le symptôme d’un problème plus profond. D’autres travaux confirment la présence d’« importantes insuffisances dans la rigueur méthodologique » qui minent la qualité des travaux de recherche menés par les étudiants en médecine. Cette situation s’explique en partie par une culture où la thèse est parfois perçue comme une simple formalité administrative pour obtenir un diplôme, plutôt que comme une contribution authentique à la science. Le faible taux de publication de ces travaux dans des revues à comité de lecture en est une conséquence directe, créant un cycle où l’absence de validation externe diminue l’incitation à la rigueur.

Pourtant, la rigueur statistique n’est pas un simple exercice académique. Elle constitue le fondement même de la médecine factuelle (evidence-based medicine), cette pratique qui vise à baser les décisions cliniques sur les meilleures données scientifiques disponibles. Des statistiques erronées peuvent engendrer des conclusions fausses. Si ces conclusions étaient un jour publiées et appliquées, elles pourraient avoir des conséquences directes et graves sur la santé des patients. Chaque thèse, aussi modeste soit-elle, est le premier maillon de la chaîne de production du savoir médical. Si ce maillon est faible, c’est toute la chaîne qui est compromise, car des données probantes erronées peuvent polluer la littérature scientifique et égarer les cliniciens.

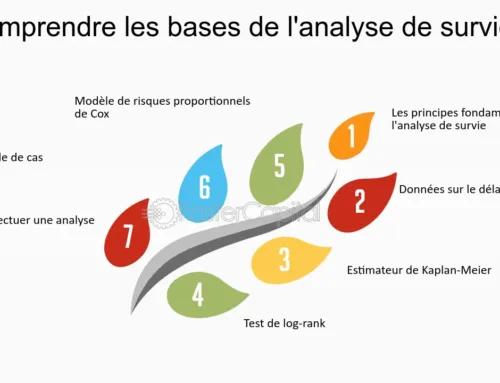

Cet article se veut un guide de terrain, conçu par un chercheur pour ses futurs confrères. Il ne s’agit pas d’un cours de statistique théorique, mais d’une feuille de route pragmatique pour naviguer les complexités de l’analyse de données en recherche médicale. L’objectif est de décortiquer les erreurs les plus communes, d’en expliquer les racines conceptuelles et, surtout, de fournir des stratégies claires et actionnables pour les prévenir. En transformant la section « Matériel et Méthodes » de votre thèse d’une corvée redoutée en une démonstration de votre excellence scientifique, vous ne ferez pas que valider votre diplôme : vous poserez la première pierre d’une carrière de praticien-chercheur rigoureux, au service de la science et des patients.

Partie 1 : Les Fondations Indispensables : Pourquoi la Statistique est le Pilier de la Recherche Médicale

La médecine est une science de l’incertain. La variabilité est une caractéristique fondamentale de la biologie ; d’un patient à l’autre, la réponse à un même traitement peut différer considérablement. Les statistiques sont le langage qui nous permet de quantifier cette variabilité, de séparer le signal (l’effet réel d’un traitement) du bruit (le hasard), et de prendre des décisions éclairées en présence d’incertitude. Sans une application rigoureuse des principes statistiques, la recherche clinique se réduit à une collection d’anecdotes et d’impressions subjectives. Au cœur de cette démarche se trouve le test d’hypothèse, dont la mauvaise compréhension est à l’origine des erreurs les plus fondamentales et les plus dangereuses.

L’Erreur de Type I () : Le Faux Positif et ses Dangers

L’erreur de Type I, ou erreur alpha (), est commise lorsque l’on rejette l’hypothèse nulle () alors qu’elle est en réalité vraie. En termes plus simples, c’est conclure à l’efficacité d’un traitement ou à l’existence d’un facteur de risque alors qu’il n’en est rien. C’est détecter un effet qui, en réalité, n’existe pas.

Cette erreur est de loin la plus grave pour la sécurité immédiate des patients. Une étude concluant à tort qu’un nouveau traitement est supérieur au traitement de référence peut mener à l’adoption d’une thérapie inefficace, voire dangereuse, au détriment d’une option qui avait fait ses preuves. Une erreur de Type I dans une thèse, si elle venait à influencer la pratique, pourrait avoir des conséquences catastrophiques. C’est pour cette raison que la communauté scientifique fixe une limite stricte à la probabilité de commettre cette erreur, généralement à 5 % ( ). Ce seuil, appelé niveau alpha, représente le risque maximal que nous sommes collectivement prêts à accepter de nous tromper en affirmant qu’un effet existe.

L’Erreur de Type II () : Le Faux Négatif et les Opportunités Manquées

L’erreur de Type II, ou erreur bêta (), se produit lorsque l’on ne parvient pas à rejeter l’hypothèse nulle alors qu’elle est fausse. C’est conclure à l’absence d’effet d’un traitement alors que celui-ci est en réalité efficace. C’est passer à côté d’un effet qui existe bel et bien.

Bien que moins immédiatement dangereuse pour un patient donné qu’une erreur de Type I, l’erreur de Type II représente une perte immense pour la science et pour les futurs patients. Elle signifie que des recherches potentiellement utiles sont abandonnées, qu’une piste thérapeutique prometteuse est enterrée, et que des patients pourraient être privés à l’avenir d’un traitement qui aurait pu les aider. La probabilité de ne pas commettre une erreur de Type II est appelée la puissance statistique de l’étude (). Une étude puissante est une étude qui a une forte probabilité de détecter un effet s’il existe. Le calcul de la taille d’échantillon, souvent négligé dans les thèses, est avant tout un impératif éthique visant à garantir une puissance suffisante pour que l’étude ait une chance raisonnable de répondre à la question posée, respectant ainsi l’engagement des participants.

Partie 2 : Anatomie des Erreurs les Plus Fréquentes : Un Catalogue Raisonné

Les erreurs statistiques ne sont pas des fatalités. La plupart découlent d’une mauvaise compréhension de concepts fondamentaux ou d’un manque de rigueur méthodologique. Les identifier est la première étape pour les éviter. Ces erreurs ne sont pas des fautes isolées ; elles forment souvent une chaîne causale où une mauvaise décision en amont en entraîne d’autres en aval, compromettant l’ensemble de l’édifice scientifique.

2.1. L’Hérésie de la p-value : Au-delà du Seuil de 0.05

L’obsession pour la valeur et le seuil fatidique de 0.05 est sans doute la source la plus prolifique d’erreurs d’interprétation dans la littérature médicale.

- La mauvaise interprétation fondamentale : La p-value n’est pas la probabilité que l’hypothèse nulle (, l’hypothèse d’absence de différence) soit vraie. Elle est définie comme la probabilité d’observer les résultats de l’étude, ou des résultats encore plus extrêmes, si l’hypothèse nulle était vraie. Une p-value de 0.03 ne signifie pas qu’il y a 3 % de chances que le traitement soit inefficace. Elle signifie que si le traitement était réellement inefficace, il n’y aurait que 3 % de chances d’observer une différence aussi grande (ou plus grande) que celle mesurée, simplement par le fait du hasard.

- Le sophisme de l’absence de preuve : Une p-value supérieure à 0.05 (un résultat dit « non significatif ») ne prouve en aucun cas que l’hypothèse nulle est vraie, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence entre les groupes. Cela signifie simplement que l’étude n’a pas apporté suffisamment de preuves pour la rejeter. Conclure à l’équivalence ou à l’absence d’effet sur cette base est un raisonnement circulaire, car le test a été construit en présumant au départ que était vraie. La seule conclusion valide est : « nous n’avons pas réussi à mettre en évidence une différence statistiquement significative ».

- La dictature du seuil : Réduire l’infinie complexité de la biologie à une simple dichotomie (« significatif » vs « non significatif ») est une simplification abusive. Il n’y a pas de différence magique entre une p-value de 0.049 et une de 0.051. La signification statistique n’est pas synonyme de pertinence clinique. Une différence infime entre deux traitements peut être statistiquement significative dans une étude de très grande taille, sans pour autant avoir le moindre intérêt pour le patient.

- La solution : le contexte et la magnitude : Pour une interprétation juste, il est impératif de présenter la valeur exacte de (ex: , et non ) et de l’accompagner de deux informations cruciales : l’estimation de l’ampleur de l’effet (ex: la différence de pression artérielle moyenne, le risque relatif) et son intervalle de confiance à 95 %. L’intervalle de confiance fournit une plage de valeurs plausibles pour l’effet réel dans la population, informant simultanément sur sa magnitude et sa précision. Un intervalle de confiance large indique une grande incertitude, même si la p-value est « significative ».

2.2. Le Péché de la Faible Puissance : L’Illusion des Études Sous-dimensionnées

Une question de recherche vague ou mal définie est souvent le point de départ d’une cascade d’erreurs méthodologiques. Sans hypothèse précise, il devient impossible de définir la « plus petite différence cliniquement pertinente » à détecter, un paramètre essentiel pour le calcul de la taille de l’échantillon. Cette négligence mène directement à l’une des failles les plus courantes et les plus graves : le manque de puissance statistique.

- Le problème : Une étude avec une faible puissance statistique est une étude qui a peu de chances de détecter un effet qui existe pourtant réellement. Elle est donc programmée pour aboutir à une conclusion faussement négative (Erreur de Type II). C’est un gaspillage de temps, d’argent et de ressources, mais c’est surtout un manquement éthique profond envers les participants qui ont accepté de prendre part à la recherche.

- La cause : La cause quasi-universelle du manque de puissance est une taille d’échantillon insuffisante. Le calcul de la taille de l’échantillon n’est pas une option ou une formalité, c’est une étape non négociable de la planification de toute étude clinique ou épidémiologique.

- La démarche correcte : Le calcul de puissance doit être réalisé a priori (avant le début de l’étude). Il se fonde sur quatre piliers : le seuil de significativité (généralement 5 %), la puissance désirée (généralement 80 % ou 90 %), la variabilité attendue de la mesure (estimée à partir de la littérature ou d’une étude pilote), et surtout, la plus petite différence que l’on considère comme cliniquement pertinente. La question à se poser n’est pas « quelle taille d’échantillon me faut-il? », mais « quelle est la plus petite amélioration pour mon patient qui justifierait un changement de pratique, et de combien de sujets ai-je besoin pour avoir une chance raisonnable de la détecter? ».

2.3. Le Mauvais Aiguillage Méthodologique : Choisir le Bon Test Statistique

L’utilisation d’un test statistique inapproprié est une erreur fréquemment rapportée dans les analyses de la littérature médicale. Ce choix n’est pas anodin et peut invalider complètement les conclusions d’une étude. La distinction la plus fondamentale se fait entre les tests paramétriques et non-paramétriques.

- Tests Paramétriques (ex: test t de Student, ANOVA) : Ces tests sont généralement plus puissants, c’est-à-dire plus à même de détecter une différence si elle existe. Cependant, cette puissance a un coût : ils reposent sur des hypothèses strictes concernant la distribution des données, notamment la normalité des résidus et l’homogénéité des variances entre les groupes. Ils sont également très sensibles à la présence de valeurs aberrantes, qui peuvent fausser leurs résultats.

- Tests Non-Paramétriques (ex: test de Mann-Whitney U, test de Kruskal-Wallis) : Ces tests ne font aucune hypothèse sur la distribution des données. Ils se basent sur le classement (les rangs) des observations plutôt que sur leurs valeurs brutes. Ils sont moins puissants que leurs équivalents paramétriques (si les conditions de ces derniers sont remplies), mais ils sont beaucoup plus robustes. Ils sont particulièrement indiqués en présence de petits échantillons, de distributions non-normales ou de valeurs aberrantes.

La démarche rigoureuse consiste à : 1) Définir la nature des variables à comparer (quantitatives, qualitatives, etc.) et le schéma de l’étude (groupes indépendants ou appariés). 2) Visualiser la distribution des données (histogramme, box-plot). 3) Vérifier formellement les hypothèses du test paramétrique (ex: test de Shapiro-Wilk pour la normalité, test de Levene pour l’homogénéité des variances). 4) Choisir le test approprié en fonction de ces vérifications. Utiliser un test paramétrique par habitude, sans vérifier ses conditions d’application, est une erreur méthodologique majeure.

2.4. Le Mirage de la Causalité : Corrélation n’est pas Raison

L’une des erreurs de raisonnement les plus tenaces en science est de conclure à une relation de cause à effet à partir d’une simple association statistique.

- L’erreur classique : Une étude observationnelle montre que les patients buvant beaucoup de café (variable A) ont un risque plus élevé de développer une maladie cardiovasculaire (variable B). Il est tentant de conclure que le café est mauvais pour le cœur.

- Les explications alternatives : Une corrélation peut exister pour plusieurs raisons :

- A cause B (le café est la cause).

- B cause A (les personnes cardiaques se mettent à boire du café).

- Une troisième variable, un facteur de confusion (C), est la cause commune de A et B. Dans notre exemple, il est bien connu que les grands buveurs de café sont aussi souvent de grands fumeurs (variable C). Or, le tabagisme est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Il est donc probable que ce soit le tabac (C) qui cause la maladie (B), et non le café (A).

- La prévention : Dans les études observationnelles, il est impossible de prouver formellement la causalité. On ne peut que la suspecter. La meilleure façon de la contrôler est d’anticiper les facteurs de confusion potentiels et de les mesurer, puis de les prendre en compte dans l’analyse statistique (par stratification ou par des modèles de régression multivariée). Seul l’essai clinique randomisé, en répartissant aléatoirement les facteurs de confusion (connus et inconnus) entre les groupes, permet de s’approcher d’une inférence causale robuste.

2.5. Les Angles Morts de la Recherche : Identifier et Maîtriser les Biais

Un biais est une erreur systématique qui fausse les résultats dans une direction particulière, contrairement à l’erreur aléatoire qui se disperse autour de la vraie valeur. Les biais sont insidieux et peuvent invalider totalement une étude.

- Biais de sélection : Il survient lorsque les groupes comparés ne sont pas similaires dès le départ. Par exemple, si dans un essai, les patients les plus jeunes et en meilleure santé sont préférentiellement assignés au nouveau traitement. La randomisation (tirage au sort) est la meilleure arme contre ce biais, car elle assure que les caractéristiques des patients sont réparties de manière équilibrée entre les groupes.

- Biais de mesure (ou de classement) : Il se produit lorsque la mesure du critère de jugement est influencée par la connaissance du traitement reçu. Par exemple, un médecin pourrait inconsciemment juger la réponse au traitement comme meilleure s’il sait que le patient reçoit le nouveau médicament prometteur. La solution est la procédure en insu (ou en aveugle), où ni le patient, ni le médecin, ni parfois même l’analyste statistique ne savent qui reçoit quoi (simple, double ou triple insu).

- Biais de publication : C’est la tendance des chercheurs et des journaux à publier préférentiellement les études avec des résultats « positifs » ou « statistiquement significatifs ». Cela crée une vision biaisée et trop optimiste de la réalité scientifique. La meilleure parade est l’enregistrement de tous les essais cliniques dans des registres publics avant leur début, ce qui permet de savoir qu’ils existent, même si leurs résultats ne sont jamais publiés.

2.6. La Présentation Fallacieuse des Données : L’Art de ne pas Torturer les Chiffres

La manière de présenter les résultats est aussi importante que la manière de les obtenir. Une présentation malhonnête ou simplement maladroite peut induire le lecteur en erreur.

- Erreurs de visualisation : Les graphiques sont puissants, mais peuvent aussi être de puissants outils de désinformation. Un axe des ordonnées () qui ne commence pas à zéro peut exagérer de manière spectaculaire une différence minime. L’utilisation d’un graphique inadapté au type de données (ex: un diagramme en secteurs pour représenter des variables qui ne sont pas des parties d’un tout) peut rendre l’information confuse.

- Présentation hors contexte : Un résultat statistique brut, comme une p-value ou un risque relatif, n’a de sens que replacé dans son contexte clinique. Un traitement qui réduit un risque relatif de 50 % peut sembler impressionnant, mais si le risque de base est de 0.002 %, la réduction du risque absolu est négligeable et cliniquement non pertinente.

- Le cherry-picking : Cette pratique consiste à ne rapporter que les résultats qui vont dans le sens de son hypothèse, en passant sous silence ceux qui sont neutres ou contradictoires. Une forme courante est l’analyse de multiples sous-groupes après coup, en ne publiant que ceux où une association « significative » a été trouvée par hasard. Pour être valides, les analyses de sous-groupes doivent être peu nombreuses, pré-spécifiées dans le protocole de recherche, et considérées comme exploratoires.

Partie 3 : La Prévention par la Méthode : Une Approche Systématique pour une Thèse Robuste

La majorité des erreurs statistiques ne sont pas le fruit d’analyses complexes mal maîtrisées, mais de défauts de planification en amont. La rigueur statistique est avant tout une question de méthode et d’anticipation. Elle incarne un changement de mentalité : passer d’une approche orientée vers le résultat (« comment puis-je obtenir un ? ») à une approche orientée vers le processus (« comment puis-je tester mon hypothèse de la manière la plus rigoureuse et transparente possible, quel que soit le résultat? »).

3.1. L’Architecture de la Recherche : La Planification est Reine

- La question de recherche avant tout : Une recherche ne peut être meilleure que la question qui la motive. Commencer avec un sujet trop vague, trop large ou mal défini est la recette assurée pour un travail superficiel et une analyse statistique confuse. L’utilisation du format PICO (Patient/Population, Intervention, Comparison, Outcome) est une excellente pratique pour structurer une question de recherche clinique de manière précise, focalisée et testable.

- Le Plan d’Analyse Statistique (SAP) : C’est sans doute l’outil de prévention le plus puissant et le plus sous-utilisé. Il s’agit de rédiger, avant de collecter ou d’analyser la moindre donnée, un document détaillé qui spécifie : l’hypothèse principale et les hypothèses secondaires, les critères de jugement primaires et secondaires, la méthode de calcul de la taille de l’échantillon, les tests statistiques prévus pour chaque objectif, les variables d’ajustement potentielles, et la stratégie de gestion des données manquantes. Le SAP est un contrat que le chercheur passe avec lui-même. Il agit comme un garde-fou contre la tentation de « torturer les données jusqu’à ce qu’elles avouent », c’est-à-dire de multiplier les analyses jusqu’à trouver un résultat « significatif » par hasard (p-hacking).

3.2. Le Réflexe Salutaire : La Consultation Précoce d’un Biostatisticien

Un biostatisticien n’est pas un simple technicien à qui l’on confie un tableau Excel en fin de parcours pour « faire les stats ». C’est un expert de la méthodologie de la recherche en santé, dont la compétence est cruciale à toutes les étapes du projet.

- Pourquoi? Son expertise est indispensable pour valider le design de l’étude, effectuer un calcul de puissance rigoureux, choisir les tests statistiques les plus appropriés, planifier les analyses multivariées et aider à interpréter correctement les résultats.

- Quand? La collaboration doit impérativement commencer dès la phase de conception du projet. Consulter un statisticien une fois les données collectées revient souvent à lui demander de faire une autopsie : il pourra identifier les causes de la mort (les erreurs méthodologiques), mais il sera trop tard pour sauver le patient (l’étude). Intégrer un biostatisticien à l’équipe de recherche est le meilleur investissement pour garantir la validité et la crédibilité de votre thèse.

3.3. La Transparence comme Dogme : Rédiger pour être Compris et Reproductible

La science est un processus cumulatif qui repose sur la capacité des autres chercheurs à évaluer, critiquer et reproduire vos travaux. Une rédaction opaque ou incomplète rend cet exercice impossible. De nombreuses thèses omettent des informations méthodologiques cruciales : dans une étude, 99 % des thèses ne mentionnaient pas le nombre de refus de participation, et plus de la moitié ne spécifiaient pas les critères d’inclusion.

- La solution : les Reporting Guidelines : Pour lutter contre ce manque de transparence, des consortiums internationaux ont développé des check-lists qui servent de guides pour une rédaction complète. Il ne s’agit pas de règles pour mener une recherche, mais de standards pour la rapporter de manière exhaustive.

- STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) : C’est la référence incontournable pour les études observationnelles (études de cohorte, cas-témoins, transversales).

- CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) : C’est le standard pour les essais cliniques randomisés.

- Action concrète : Utiliser la check-list appropriée comme un fil conducteur lors de la rédaction du manuscrit. Cela garantit que toutes les informations essentielles sont présentes, du design de l’étude à la gestion des biais, en passant par la description précise des participants et des méthodes statistiques.

3.4. L’Honnêteté Intellectuelle : Discuter les Limites de sa Propre Étude

Aucune étude n’est parfaite. Une section « Limites » bien rédigée dans la discussion n’est pas un aveu de faiblesse, mais au contraire une preuve de maturité scientifique et de compréhension critique de son propre travail. Malheureusement, cette section est souvent absente ou superficielle dans les thèses.

- Une force, pas une faiblesse : Reconnaître les failles potentielles de son étude démontre au jury que vous maîtrisez les aspects méthodologiques de votre recherche et que vous êtes capable d’une interprétation nuancée de vos résultats.

- Quoi inclure? Il convient de discuter honnêtement des biais qui n’ont pas pu être totalement contrôlés, des limites à la généralisabilité de vos résultats (validité externe, par exemple si votre échantillon est très spécifique), de l’imprécision potentielle de vos estimations (indiquée par des intervalles de confiance larges), et de l’impact des données manquantes.

- L’impact : Une discussion transparente des limites permet de contextualiser les conclusions, d’éviter les surinterprétations et de proposer des pistes pertinentes pour de futures recherches.

Conclusion : De la Thèse à la Pratique, Incarner la Rigueur Scientifique

La maîtrise des principes statistiques n’est pas une compétence annexe ou optionnelle pour un médecin ; c’est une compétence clinique fondamentale. Elle est aussi essentielle à la pratique d’une médecine moderne que de savoir interpréter un électrocardiogramme, un cliché radiologique ou un bilan biologique. Une erreur d’interprétation statistique dans une étude peut, à terme, se traduire par une erreur de diagnostic ou de traitement au chevet du patient. Une erreur statistique est une erreur médicale potentielle.

Votre thèse de médecine n’est pas une simple formalité administrative à expédier. Considérez-la comme un terrain d’entraînement privilégié, la meilleure opportunité de forger des habitudes de rigueur intellectuelle et scientifique qui vous serviront tout au long de votre carrière. C’est le moment d’apprendre à poser des questions précises, à concevoir une méthodologie robuste, à analyser des données de manière critique et à communiquer vos résultats avec transparence et honnêteté.

Soyez proactifs dans cette démarche. Cherchez à vous former, que ce soit par des cours, des ateliers ou une lecture assidue de la littérature méthodologique. N’hésitez pas à solliciter l’aide d’experts, notamment des biostatisticiens, et à intégrer leurs conseils dès le début de votre projet. Visez la publication dans une revue à comité de lecture comme l’objectif ultime de votre travail de thèse. C’est le meilleur gage de sa qualité et la seule manière pour qu’il contribue réellement à l’édifice des connaissances médicales. La recherche est un effort collectif et rigoureux visant à améliorer la santé humaine. Chaque thèse menée avec intégrité et compétence en est une pierre essentielle, au bénéfice final de tous nos patients.

Besoin d’aide pour l’analyse statistique ? Nous sommes disponibles par WhatsApp, téléphone et par e-mail.

Contactez tous nous pour plus de détails.

Phone: +212 705-173816

Email:aide.these@gmail.com