Dans le monde exigeant de la recherche médicale, la validité de vos conclusions repose en grande partie sur l’exactitude de votre analyse statistique. Pour les étudiants en médecine et les chercheurs, sélectionner le test statistique adéquat est une compétence fondamentale, souvent intimidante. Cet article vous fournira un guide clair et illustré pour naviguer dans le labyrinthe des tests statistiques et assurer la robustesse de votre thèse.

Comprendre le rôle des tests statistiques et la valeur p

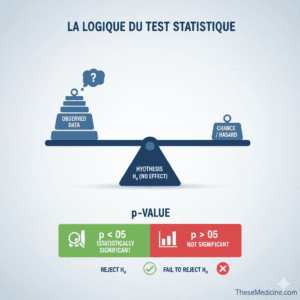

Un test statistique est un outil puissant qui nous aide à déterminer si les observations que nous faisons dans un échantillon sont le fruit du hasard ou si elles reflètent une réalité significative dans la population étudiée.

Imaginez que vous testez l’efficacité d’un nouveau médicament. Le test statistique vous dira si la différence observée entre le groupe traité et le groupe placebo est réelle, ou si elle aurait pu survenir par simple chance.

Au cœur de chaque test statistique se trouve la valeur p (ou « p-value »). C’est une probabilité qui nous dit à quel point il serait probable d’obtenir nos résultats observés si l’hypothèse nulle (l’absence de différence ou de relation) était vraie.

- Si la valeur p est inférieure à 0.05 (p < 0.05), le test est considéré comme statistiquement significatif. Cela signifie que la probabilité que la différence observée soit due au hasard est faible (moins de 5%), et nous pouvons raisonnablement rejeter l’hypothèse nulle.

- Si la valeur p est supérieure à 0.05 (p > 0.05), la différence observée pourrait être due au hasard. Nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse nulle, ce qui signifie que nous n’avons pas trouvé de preuve statistique d’une différence ou d’une relation.

Point crucial : Avant de plonger dans les tests statistiques, une analyse descriptive rigoureuse de vos données est indispensable. Des graphiques clairs et des statistiques descriptives (moyennes, médianes, écarts-types, etc.) doivent toujours précéder toute inférence statistique. Si votre analyse descriptive ne révèle aucune tendance, il est peu probable qu’un test statistique « découvre » une différence significative.

Organiser vos données pour l’analyse

Pour la plupart des analyses statistiques, vos données doivent être structurées de manière logique. La norme est la suivante :

- Une ligne par individu (patient, échantillon, etc.)

- Une colonne par variable (âge, sexe, résultat de test, traitement, etc.)

Cependant, les données de survie représentent une exception, nécessitant généralement deux colonnes pour être correctement encodées (par exemple, temps jusqu’à l’événement et statut de l’événement).

Les grandes familles de tests statistiques : Votre boussole pour le choix

Le choix du test statistique est principalement guidé par deux facteurs essentiels :

- Le type de vos variables : Sont-elles quantitatives (mesurables, comme l’âge, la tension artérielle) ou qualitatives/catégorielles (comme le sexe, le groupe sanguin, la présence/absence d’une maladie) ?

- Le nombre de variables que vous souhaitez analyser simultanément.

Voici une exploration des catégories de tests les plus fréquentes.

1. Tests sur une seule variable

Ces tests sont moins courants en recherche clinique de pointe, car ils comparent une observation d’échantillon à une valeur théorique ou issue de la littérature. Cette approche peut être limitée par les variations méthodologiques.

- Variable quantitative (ex: âge moyen) : Test de Student. Permet de comparer la moyenne de votre échantillon à une valeur de référence connue.

- Variable qualitative/binaire (ex: proportion d’hommes) : Test binomial. Compare une proportion observée à une proportion attendue.

2. Tests sur deux variables appariées : L’analyse « Avant vs Après »

Les tests sur variables appariées sont essentiels lorsque vous mesurez la même variable, sur les mêmes individus, à deux moments différents. Le cas le plus classique en recherche médicale est l’étude « avant/après » pour évaluer l’effet d’une intervention.

Attention : Si ces tests sont réalisés sur un seul groupe sans groupe de contrôle, les résultats doivent être interprétés avec prudence. L’effet observé pourrait être dû à l’intervention, mais aussi simplement au passage du temps.

- Deux variables quantitatives appariées : Test de Student pour séries appariées. Vous mesurez une variable continue (ex: pression artérielle) avant et après un traitement. Le test ne compare pas directement les deux séries de mesures, mais il évalue si la moyenne des différences individuelles est significativement différente de zéro.

- Deux variables binaires appariées : Test de McNemar. Vous observez un changement de statut (ex: malade/sain) avant et après une intervention. Ce test se concentre uniquement sur les individus qui ont changé de statut (les « discordants ») pour déterminer si le changement est significatif dans une direction plutôt que l’autre.

3. Tests sur deux variables distinctes : Le cœur de l’analyse bivariée

C’est le scénario le plus courant dans les thèses de médecine. Vous cherchez à savoir s’il existe une association entre deux variables différentes au sein de votre population d’étude. Le choix du test dépendra entièrement de la nature de ces deux variables.

Voici un arbre de décision pour vous guider :

Cas 1 : Variable qualitative vs Variable qualitative

Vous voulez savoir si deux critères qualitatifs sont liés. Par exemple, y a-t-il une association entre le groupe sanguin (A, B, AB, O) et la survenue d’une complication post-opératoire (Oui/Non) ?

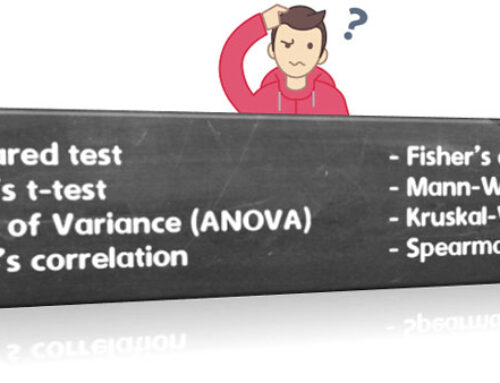

- Tests à utiliser : Test du Chi-2 ou, si les effectifs sont faibles, le Test exact de Fisher.

Cas 2 : Variable quantitative vs Variable qualitative

C’est le cas typique où vous souhaitez comparer une mesure continue entre plusieurs groupes.

- Si la variable qualitative a 2 catégories (binaire) : Vous comparez la moyenne d’une variable (ex: taux de cholestérol) entre deux groupes (ex: hommes et femmes).

- Tests à utiliser : Test de Student (paramétrique) ou son équivalent non paramétrique, le Test de Wilcoxon-Mann-Whitney.

- Si la variable qualitative a plus de 2 catégories : Vous comparez la moyenne d’une variable (ex: score de douleur) entre trois groupes de traitement ou plus (ex: Traitement A, Traitement B, Placebo).

- Tests à utiliser : ANOVA (Analyse de la Variance) ou son équivalent non paramétrique, le Test de Kruskal-Wallis.

Cas 3 : Variable quantitative vs Variable quantitative

Vous cherchez à savoir s’il existe une relation linéaire entre deux variables continues. Par exemple, est-ce que le poids augmente avec la taille ?

- Tests à utiliser : Le calcul du coefficient de corrélation de Pearson (paramétrique) ou de Spearman (non paramétrique) est utilisé. La régression linéaire simple permet de modéliser cette relation.

4. Analyse multivariée : Expliquer un phénomène complexe

Rarement un phénomène de santé s’explique par un seul facteur. L’analyse multivariée vous permet d’expliquer une variable d’intérêt (appelée Y, la variable à expliquer) en utilisant plusieurs autres variables simultanément (appelées X, les variables explicatives).

Le choix du modèle multivarié dépend de la nature de votre variable Y.

- Si Y est quantitative : Régression linéaire multiple.

- Si Y est binaire (Oui/Non) : Régression logistique.

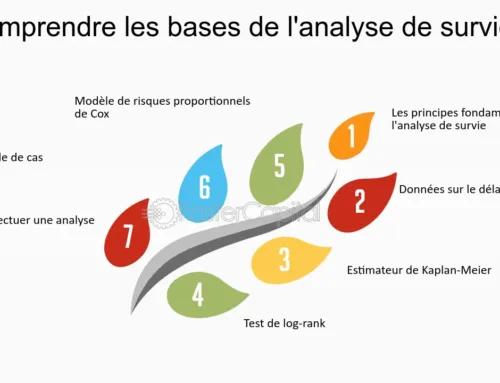

- Si Y est une variable de survie (temps jusqu’à un événement) : Modèle de Cox.

Conclusions et avertissements essentiels

Votre analyse statistique ne s’arrête pas à la valeur p. Gardez toujours ces points à l’esprit :

- Signification statistique ≠ Pertinence clinique : Avec un très grand échantillon, une différence infime (par exemple, une réduction de la tension artérielle de 0.5 mmHg) peut devenir statistiquement significative (p < 0.05). C’est à vous, le clinicien, de juger si cette différence a un réel intérêt en pratique.

- L’analyse descriptive est reine : Des graphiques bien faits et des statistiques claires vous en apprendront souvent plus qu’une simple valeur p.

- Association n’est pas causalité : Un test peut prouver qu’il y a une association entre la consommation de café et le risque d’infarctus, mais il ne prouve pas que le café en est la cause. D’autres facteurs (comme le tabagisme, souvent associé au café) peuvent être les vrais coupables.

En maîtrisant ces concepts, vous serez en mesure de choisir les bons outils statistiques pour votre thèse, d’interpréter vos résultats avec justesse et de produire une recherche médicale rigoureuse et de haute qualité.

Besoin d’aide pour l’analyse statistique ? Nous sommes disponibles par WhatsApp, téléphone et par e-mail.

Contactez tous nous pour plus de détails.

Phone: +212 705-173816

Email:aide.these@gmail.com